「何様のつもりだ」「女のくせに」“カスハラ”暴言被害が最多 従業員の精神健康害する実態明らかに

百貨店やホテルなど流通・総合サービス部門各社で働く従業員に対し、同部門等各社で構成する労働組合「UAゼンセン」はカスタマーハラスメント(顧客等による過剰な要求や迷惑行為)による被害のアンケート調査を実施し6月5日、東京都千代田区の本部で調査結果の発表を行い、第一線で働く従業員たちの被害状況などを訴えた。

「クレームは貴重な情報源」であったはずが……

今回の調査では、店の売り場や食事先などでの心無い言行が、従業員らの“心”を傷付けている実態が浮き彫りにされた。

UAゼンセンは、日本労働組合総連合会(連合)の47ある構成組織の一つで、製造産業(繊維素材各社等)、流通(百貨店等)、総合サービス(レストラン、ホテル等)の3部門の約2200社・約185万人が加盟する日本最大の産業別労働組合。

会見で配布された資料によると、「流通・サービスの現場では『クレームとは理不尽なものであったとしても貴重な情報源である』という教育のもと、(会社・社員は)業務改善やサービスの質の向上などにつなげてきた」。

しかし、情報源であるはずのクレームが近年になり“度”が過ぎてきたようだ。

2013年9月には、札幌市のアパレルチェーン店で客が店員を怒鳴り付け、さらに土下座させる事件が起きた(客は店員への強要罪により逮捕 )。こうした事件が「組合員の悩みを解消するための運動の必要性を考える契機となった」(配布資料より)とする。

カスハラのきっかけは「顧客の不満のはけ口」

UAゼンセンの加盟社・従業員へのアンケートは2017年、20年に続き3度目。今年1~3月に調査を実施。流通・総合サービス部門の184社・約3万3000人から回答が寄せられた。

会見の冒頭、全般説明にあたった松浦勝治政策政治局長によると、「あなたは直近2年以内で迷惑行為被害(カスハラ)にあったことがありますか」の問いに「あった」と回答したのは46.8%(約1万5000人)。前回20年のアンケート調査(56.7%)に比べおよそ1割減った。同局長は「世論喚起や企業の取り組みの成果があったと考えている」と評価した。

一方で、続く佐藤宏太流通部門執行委員による調査の詳細発表では、現場に立つ従業員の深刻とも言える状況が伝えられた。

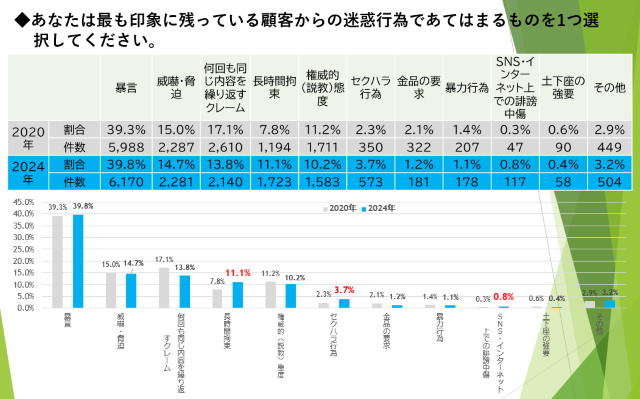

顧客からの迷惑行為は、「暴言」が39.8%と最多だった。

〈「女のくせに」と暴言を吐かれ、後日木刀を持って再来店され、非常に恐怖を覚えた〉〈セルフレジで会計が終わっていないのに(客が)帰ろうとしたので声を掛けたら、クレジットカードを投げつけられ『何様のつもりだ』と暴言を吐かれた〉というように、暴力や脅迫等と組み合わされている事例もあった。

「暴言」以下、「威嚇・脅迫」14.7%、「何回も同じ内容を繰り返すクレーム」13.8%、「長時間拘束」11.1%などが続く傾向は前回とほぼ同じだが、「SNS・インターネット上での誹謗中傷」が0.8%(117件)と割合的には少ないながらも前回の0.3%より増え、“陰湿化”した印象も与える。

なおカスハラを行った顧客の性別は男性がおよそ7割、年代は50~60歳代が6割ほどを占め、これは前回とほぼ変わらない。

精神面への影響も明らかに

カスハラのきっかけとなった理由については、「接客やサービス提供のミス」の19.3%を上回り、「顧客の不満のはけ口・嫌がらせ」が最多の26.7%と3割近くを占めた。

「(なぜ怒っているのか)わからない」も17.3%あり、そうした“理不尽”なカスハラについて佐藤執行委員は「看過できるものではない」と語気を強めた。

事実、「(カスハラを体験した後)心身の状態に何か変化がありましたか」の問いに対しては、「寝不足が続いた」1.2%(193人)、「心療内科などに行った」0.8%(123人)の回答があり、佐藤執行委員は、「(カスハラが)どれだけ精神面に影響しているか。大きな課題として捉えていかなければならない」と訴えた。

また今回の調査では、カスハラと精神健康との関連について、初めて科学的に分析され、被害が“数値化”された。

一般社団法人ココロバランス研究所の 島田恭子代表理事(精神保健福祉士、保健学博士)らが、カスハラがなかった場合とあった場合について「精神健康」状態を分析し、数値に表した。

カスハラがなかった場合の平均点は約5.4点。これに対しカスハラがあった場合は約7.75点で、9点以上で認められる「気分・不安障害相当」の状態により近いことがわかった。

企業に取り組み求める法制化を

「お客様は神様です」という流通・総合サービス分野の風潮の下、助長されてきた顧客のカスハラ行為。しかし、アパレルチェーン店の店員を土下座させ強要罪で逮捕された客のように、行き過ぎた行為は法により罰せられることにもなる。

今後の対策について、佐藤執行委員は「(UAゼンセンは)『啓発』と『法制化』を2軸として運動を行ってまいりたい」とし、法制化について「企業の取り組みはまだまだ十分であるとは言えない。企業にカスハラ被害を防止するための対策(対応マニュアル作成、研修実施など)を義務付けることも重要だと捉えている」と語った。

会見の最後に佐藤執行委員はこう力を込めた。

「『サービスを提供する側と受ける側が共に尊重される社会の実現』をめざしていきたい」

- この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいて執筆しております。

関連ニュース

-

池袋暴走事故遺族に殺害予告で書類送検、成人なら「罰金刑で終結」の可能性もあるが…女子中学生への“適正な処分”とは

2024年12月12日 10:21

-

会社内で発生する令和の“不適切”「フキハラ」「ハラハラ」「ツメハラ」って? “新型ハラスメント” 法的に問題になるのは…【弁護士解説】

2024年12月05日 10:08

-

神奈川県・厚木市の保育士がストライキを実行 「子どもたちを守るため」ハラスメントや“補助金の不正受給工作”に抗議

2024年11月20日 19:28