「宿直代」も、出張時の「特急券」も“自腹”…国を提訴する現職判事が語る、裁判官の“トホホな待遇”の実態

今年4月、現職の裁判官、しかも津地方裁判所民事部のトップの裁判長(部総括判事)が、国を相手に「違憲訴訟」を提起する意向を表明し、話題になっている。

竹内浩史判事(61)。元弁護士で市民オンブズマンを務めた経歴があり、弁護士会の推薦により40歳で裁判官に任官し、かつ、自らブログで積極的に意見を発信する「異色の裁判官」である。

本連載では、竹内判事に、裁判官とはどのような職業なのか、裁判所という組織がどのような問題点を抱えているのか、といったことについて、自身の考え方や職業倫理、有名な事件の判決にかかわった経験などにも触れながら、ざっくばらんに語ってもらう。

第4回のテーマは、裁判官に対するもろもろの「手当」について。竹内判事が国を相手取って訴訟を提起しようとしている主な理由は「地域手当」の不均衡である。しかし、竹内判事によれば、問題は他にもあるという。(全6回)

※この記事は竹内浩史判事の著書「『裁判官の良心』とはなにか」(弁護士会館ブックセンター出版部LABO刊)から一部抜粋・構成しています。

裁判官の「地域手当」の謎…なぜ「埼玉県和光市」が最高率?

憲法80条2項後段は、裁判官の報酬につき、「この報酬は、在任中、これを減額することができない。」と規定している。

しかし、現実には、裁判官は都会から地方への転勤のたびに「減俸」されている。これは、人事院が定めた一般職の国家公務員の赴任地の「地域手当」の率がそのまま適用されているからである。

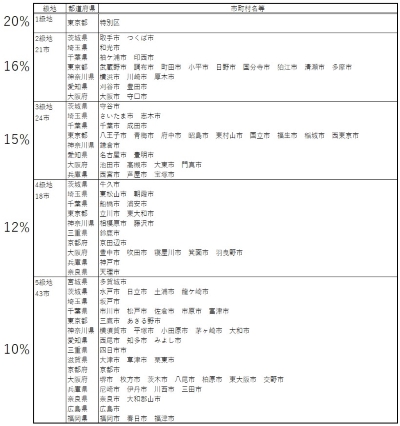

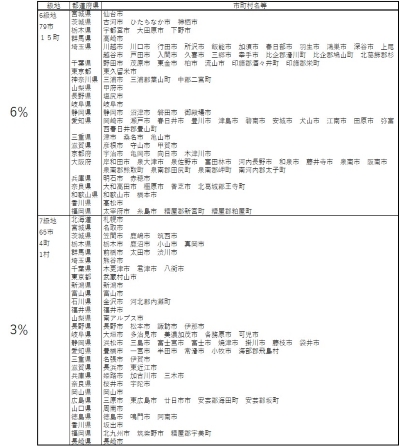

その地域手当の率の表を見ていただきたい。東京都特別区(1級地・20%)が高率なのはまだ分かる。しかし、なぜ高率なのか謎の都市が目立つことは、普通の日本地理の知識がある国民ならば一目瞭然であろう。

たとえば、なぜ埼玉県和光市(2級地・16%)が最高率に並んでいるのか、人事院の説明は聞いたことがないが、おそらく、財務省による「税務大学校」があるからであろう。

「理化学研究所」のためではないだろうし、ましてや「司法研修所」や「裁判所職員総合研修所」があるからではなかろう。しかし、結果的に研修所の所長・教官・局付らは、高率の地域手当の恩恵を受けていることになる。

「地域手当の格差」がもたらす裁判官の報酬への不満

私は、ごく普通の裁判官が都会と地方を3年ごとに転勤を繰り返す人事慣例になっていることを江戸時代の大名の「参勤交代」と同じだと気が付いた。妻子を東京に置いて地方に単身赴任する男性裁判官が多いことも、「参勤交代」とそっくりである。

かつては、地域手当(当時は都市手当)が高い任地から低い任地に転勤する場合は、前任地の地域手当を3年間維持するという制度になっていたので、報酬面での不利益は緩和されていた。しかし、その制度もなしくずしに縮小されている。

裁判官については、仮に地域手当を含む報酬を全国一律にしたとしても、おそらく家庭の事情などで東京近辺の任地を希望する者の方が多いのではないかと思われる。

それに加えて、今のような地域手当の格差があれば、都会から地方への転勤に応じる裁判官は損をすることになる。

私も含め、数多くの裁判官の報酬に対する不満は、主にこの点に集中している。

他方で、東京を出ないまま異動を重ねる最高裁事務総局等の「裁判をしない裁判官」たちは、高率の地域手当を継続的に保障されることになる。

裁判官には、裁判所法48条に基づく転勤拒否権があるのだから、もしも地方への赴任を拒否する裁判官が相次いだら、最高裁は一体どうするつもりなのだろう。

裁判官の報酬の憲法・裁判所法上の特殊性を全く考慮していない一般職の公務員の給与制度を、そのまま受け入れ続けている最高裁の態度には、疑問を禁じ得ない。

裁判官の「宿直」に手当は出ない

裁判官には休日手当・深夜手当がない。

令状当番として休日に登庁しても、宿直として泊まり込んでも、裁判所庁舎の勾留質問室を使用した勾留の請求が来なければ、他の令状を何件出そうと特殊勤務手当は付かない。

これは、かつて、休日や夜間は警察が裁判官の官舎に令状請求に来ていた時代の名残のようだ。現状はすべからく登庁して令状請求に対応するようになっているのに、全く反映されていない。「裁判官が勝手に登庁している」という扱いなのだろう。

電車の本数が限られる地方でも「特急料金」は自腹

通勤手当についても、裁判官が一部自己負担となっている。特急料金は原則として自己負担である。通勤どころか、出張の際も特急料金を自己負担せざるを得ないことがある。

たとえば、大分地家裁には「一人支部」があり、本庁の裁判官が一人支部の支部長を兼務していたが、本庁から一人支部への支部長裁判官の毎週の出張(填補(てんぽ))についての特急料金は支給されなかった。

大分県ではJRの本数が都会に比べて極めて少ないため、事実上は特急に乗らざるを得ない。そのような実態があるにもかかわらず、特急とそれ以外との所要時間の差が国家公務員の給与関係法令所定の時間数に満たないためという理由だけで、特急料金は支給されなかった。

一人支部の支部長は押しなべて特例判事補(任官後5年以上10年未満)が多く、それほど基本給が高いわけでもないので、非常に気の毒であった。

私も特急料金を自己負担している。さいたま地家裁川越支部の在任中、週1回、さいたま家裁飯能出張所に填補に通っていた。これも、所要時間の差が法令所定の時間数に満たないため、毎週、池袋と飯能の間を往復する西武の特急料金を自己負担していた。

また、現任地の津地家簡裁に名古屋から通勤する裁判官は、私も含めて少なくないが、全員が近鉄の特急料金を自己負担している。

このような不合理な通勤手当の基準も、おそらく東京をはじめとする都会の鉄道事情を前提にして設定したものと思われる。通勤手当さえ確保しようと努力しない最高裁事務総局の「裁判をしない裁判官」たちは、職務怠慢と言うほかない。

- この記事は、書籍発刊時点の情報や法律に基づいて執筆しております。

関連ニュース

-

明治神宮外苑“再開発”の取消訴訟 「100年の森を守るべき」だけでは済まない「法的問題点」とは?

2024年12月18日 11:18

-

練馬・フィリピンパブママ殺人未遂、66歳男に懲役12年 「非常に執拗かつ危険で悪質と言うほかない」

2024年12月11日 18:44

-

すしざんまいがマレーシアの「Sushi Zanmai」に逆転敗訴 2審知財高裁が「商標権侵害にならない」と判断したワケ

2024年12月06日 09:57