「路上飲酒」規制、渋谷区では“通年”新宿区でも条例案が提出…「外国人が悪い」では済まされない事情

6月17日、渋谷区議会は年間を通じて夜間(18時~翌朝5時)の路上飲酒を禁止する条例改正案を可決した。

また、12日には、新宿区議会でも10月末のハロウィーンの時期に歌舞伎町周辺で路上飲酒を禁止する条例案が提出されている。

背景にあるのは「外国人による路上飲酒が増えている」という懸念だ。

「軽トラ横転」など多発した犯罪が規制のきっかけに

2018年10月28日午前1時、ハロウィーン直前の週末でにぎわっていた渋谷区で、軽トラックが集団に取り囲まれ、横転させられる被害が発生。後に4人の男性が逮捕され、外国人含む11人が書類送検された。

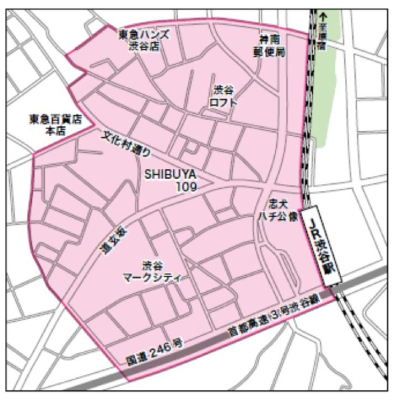

2017年以前にもハロウィーンの時期にたびたび逮捕者が発生していた渋谷区は、2019年6月に「渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例」を可決。ハロウィーン当日・翌日や前後の週末、また年末年始(12月31日と1月1日)に渋谷駅周辺の一部区域での道路や公園・広場などにおける飲酒を禁止した。

今年10月から施行される予定の改正案では、地元商店街の要望を受けて、規制の期間が「通年」に拡大される。

また、現行の条例では渋谷センター街や道玄坂・文化村通りなどがある渋谷駅北側・西側が規制対象の区域となっているが、改正案では駅東側の宮下公園周辺、区役所周辺やナイトクラブ街の円山町などの地域も追加される。

一方、新宿区では条例案の提出前に吉住健一新宿区長が行った会見によると、新宿駅東口や歌舞伎町周辺に当たる新宿3丁目と歌舞伎町1丁目を規制区域にする予定。規制期間はハロウィーン当日の10月31日夕方から翌11月1日朝までを想定しているという。

「新宿の場合、そこまで事態は悪化していない」(吉住区長)として、現時点では規制の通年化までは検討されていない。

「5類」移行後は外国人の路上飲酒が問題化

路上飲酒は、2020年に新型コロナウイルス感染症が流行したことにより、しばらく、鳴りを潜めた。再び広まったのは、2023年5月に新型コロナが「5類」に移行してからだ。

また、入国規制が緩和されて渋谷を訪れる外国人観光客が増え、オーバーツーリズムとともに「外国人による路上飲酒」も問題視されるようになった。

多くの国で、路上など公共の場での飲酒については、禁止や厳しい制限がしかれている。

2023年にNHKが渋谷で行った取材によると、自分の国では公共の場で飲酒できないからこそ、日本で路上飲酒をしたがる外国人が多かったという。

また、路上飲酒の動画がSNSなどで拡散されることにより、「渋谷は路上で飲酒できる」という情報が世界に広がっているという事情もあるようだ。

現在、渋谷区は路上での飲酒やポイ捨てを控えるよう、外国人向けに英語で呼びかけるなどの対策を講じている。

法律では「路上飲酒」そのものは禁止されていない

現行法でも、飲酒に伴い公衆に迷惑をかけた場合には酔っ払い防止法(正式名称「酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」)違反、交通の妨害となった場合は道路交通法第76条4項の違反となる。

しかし、原則として「路上飲酒」そのものを規制する法律はないため、規制するには自治体ごとに条例を制定する必要がある。

コロナ禍に飲酒・会食が制限された際には憲法における「幸福追求権」の制約となる問題が法学者により指摘されていた。今回、渋谷区で飲酒規制が通年に拡大することに問題はないのだろうか。

これについて、自由権や規制の問題に詳しい杉山大介弁護士は、法律や条例が自由に対する過剰な制約として憲法に違反するかどうかは「目的に対する手段として、その規制は必要なのか」「過剰な規制になっていないか」などの観点から判断されるという。

「実際の裁判ではいくつかの審査基準なども存在します。しかし、いずれの基準でも、“目的”と“手段”の関係がおかしくなっていないかどうかを判断する、という点は共通しています」(杉山弁護士)

ハロウィーンや年末年始だけの規制なら正当化しやすい

杉山弁護士によると、現行の渋谷区条例はハロウィーンや年末年始に期間が限定されているため、正当化がしやすい規制だ。

「異常に人が増える特定の期間に限って、場所を絞って規制する場合には、“発生した問題に対応する規制の必要性”が明白です。また、罰則がないため強制性がないことも、正当化しやすい理由です。

しかし、“罰則がないから自由は制約されていないのだ”とまで評価してしまうことは、危険です。実際には区のパトロールが見回って違反者に指導をしている、つまり圧力をかけているのですから。

ただ、圧力による制約があることを考慮しても、先述したように必要性が明白であるため、“制約の程度に対して、必要性が上回っている”と評価しやすいでしょう」(杉山弁護士)

「通年」に拡大することの問題

一方で、規制を通年化することに対しては「かなり雑な印象を受けます」と、杉山弁護士は話す。

「そもそも、“一年中、路上飲酒によって夜間に問題が発生している”と示せる根拠はあるのでしょうか?

また、地元商店街からの要望、という点も引っかかります。

この条例は、“治安”や“安全”を名目にしておきながら、実際にはコンビニやディスカウントストアなど商品(酒・食事)を購入して持ち帰れる事業の活動を制約することで、居酒屋など店舗内で飲食を提供する事業を優遇する、という側面もあるのではないでしょうか。

憲法の考えからすれば、条例による規制の目的は表向きに主張されている通りなのかどうか、まで検証すべきだと思います。

渋谷区の条例が定める“通年で路上飲酒禁止”のルールが正しいのかどうか、今後も、議論が続けられるべきです。少なくとも、区議会が全会一致で可決したことには、私は好意的な評価をできません」(杉山弁護士)

あえてルールを破るような行動をする人たちがいたとき、それを鼻つまみもののように扱う社会ではあってほしくない、ということだ。

外国人に対する懸念に根拠はあるのか?

今回、「外国人の路上飲酒が増えている」という懸念が規制拡大の理由として持ち出されている点も気になる。

「そもそも“外国人が問題を起こしている”という懸念に根拠があるのかどうか、私は疑問を抱きます。

“外国人の違法行為が増えている”と主張されるとき、大抵の場合には日本人の違法行為がそれ以上に存在していたり、少なくとも有意な差はなかったりするものです。

路上飲酒規制を検討するにあたって、“外国人”を形容詞として持ち出すことに根拠があるとは思えません」(杉山弁護士)

実際、前出の2018年に軽トラックを横転させた事件でも、実行犯には外国人も含まれていたが、大半は日本人だった。「根拠がなくて問題のある制約が、差別的な思考に基づいて生まれることもあります」(杉山弁護士)という視点は常に持ち合わせておく必要はあるだろう。

- この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいて執筆しております。

関連ニュース

-

「グーグル」日本法人の“退職勧奨”は違法として従業員らが提訴 約6300万円の損害賠償を請求

2025年01月31日 18:10

-

「親権者」なのに“子の学校行事”に参加できない…別居親らの訴え“請求棄却”に憤り 「連れ去り勝ち」の課題も浮き彫りに

2025年01月22日 10:27

-

クレームやタバコの臭いが原因で給与から“罰金”が差し引かれる…日本郵便「違約金制度」は合法か?【弁護士解説】

2025年01月20日 09:58