海・川・湖で「助けに行った大人」溺れる事故が相次ぐ…「水に飛び込むのは最終手段」専門家が断言する理由

岡山県新見市の高梁川で8月14日、川遊びで溺れた弟を助けようとした中学2年生の兄が流されて亡くなった。同11日には、島根県吉賀町の高津川で小学生の娘を助けに向かった母親が溺れて死亡。同6日には三重県亀山市の安楽川で、高校生が友人を助けようと川へ入り死亡している。

警察庁が毎年発表している夏期(7~8月)の水難事故統計によれば、昨夏、水難事故で死亡した人の90%以上は高校生以上だった。なぜ大人が溺れ、命を落とすケースが繰り返されるのだろうか。

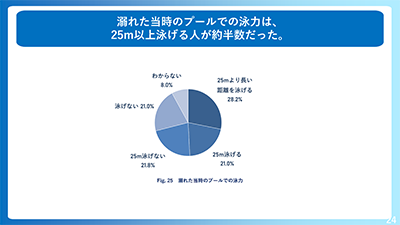

溺れた人の約半数は「25m以上泳げる」はずが…

今年6月に公開された「日本財団 海のそなえプロジェクト」の水難事故に関する調査データによれば、溺れた人の約半数はプールで25m以上泳ぐ泳力があったことが明らかになっている。

海上保安庁OBであり、日本水難救済会・理事長として同プロジェクトに参加する遠山純司氏は、泳力があることがかえって大人の水難事故の“落とし穴”となっている可能性を指摘する。

「海・川・湖など自然環境で受ける波や風の影響は想像以上に大きく、プールでは何の問題もなく泳げる人でも簡単に溺れる可能性があります。

たとえば、溺れたときの対処法としてよく言われる『大の字背浮きで浮いて待て』ひとつとっても、波を起こすことができるプールでの実証実験の結果、かなりの泳力があるライフセーバーでも1分と浮いていることができませんでした。実際の海・川・湖では波や水しぶきが容赦なく顔にかかって、予期せず鼻に入った水で呼吸ができなくなり、パニックに陥ってしまうのです」

同じような水難事故が繰り返される理由

遠山氏は、実際に溺れてしまってからではできることに限りがあるとして「備え」の大切さを強調。溺れないための考え方4点をアドバイスする。

①天気予報を見て注意報や警報は出ていないか、台風は近づいていないか、増水していないかなど「本当に今日泳ぎに行って大丈夫なのか」を確認する。

②自分が行こうとしている海・川・湖の水深や流れ、過去に事故が発生した事例はないかなど、泳ぐのに適している環境なのかを確認する。

③子どもだけではなく大人も、泳力の有無にかかわらず、万が一に備えてライフジャケットを着用する。

④子どもと遊びに行く場合は「目を離さない」だけでは不十分。ライフジャケットを着用した上で必ず一緒に水へ入り、川なら子どもから見て下流側に、海や湖なら沖側にポジションをとって万が一のときに体で受け止められるようにする。

「水遊びにおいて事前の備えはもっとも重要ですが、それが非常に軽視されていることが、同じような事故が繰り返されるひとつの要因ではないかと考えています。

日本は島国で、水のある自然環境が身近にあるにもかかわらず、学校教育の中で水難防止のための安全教育がほとんどなされていません。これが、プールと海・川・湖を一緒に考えてしまうなど、国民全体の『水の怖さ』に対する意識の低さにもつながっているように思います」(遠山氏)

目の前に溺れている人がいたら…

冒頭の事故のように、溺れた人を助けに行った人が亡くなる「水難救助死」も後を絶たない。遠山氏は、救助で命を落とした人をことさら称賛することも、反対に非難することも違うとした上で「自らが水の中に入っていって助けるというのは最終手段であり、ライフジャケット着用などの備えなく飛び込むのは極めて危険」と断言する。

「前述のように、プールと海・川・湖では環境がまったく異なり、たとえば海難救助のプロである海上保安官であっても、水に飛び込むのはあくまで『最終手段』です。しかも、飛び込む際は、必ずライフジャケットを着用します。

では目の前に溺れている人がいた場合にどうするのがベストかは、ケース・バイ・ケースで一概には言えません。声をかけて浅瀬に誘導する、付近の人に協力を求める、浮力のあるものを投げ込む、警察(110番)・消防(119番)・海上保安庁(118番)といった公的機関に救助要請をすることなども、それぞれ“できること”のひとつではあります。

しかし、やはり普段から『備え』に重点を置いて考え、行動していただくのが、命を落とさないという点では一番効果的ではないでしょうか」

水難救助死「遺族」の“やり切れなさ”

本人は善意に基づいて救助に向かったとしても、万が一命を落とすようなことがあれば、残された遺族の悲嘆は想像を絶するものだろう。水難救助死の遺族への補償について、遠山氏は厳しい現実を指摘する。

「警察官や消防官、海上保安官は職務上、ライフセーバーなどは契約内容により溺れている人を救助することとなります。ところが一般の民間人の場合、道義的責任は別として、“他人”に対する救助義務はありません。水に飛び込んで命を落としたとしても、あくまで“自己責任”となってしまうのです。

このため、損害賠償請求しようにも、最初に溺れた人に責任を追及することは難しいのではないでしょうか。

また基本的に、海・川・湖は公共のものですが、自治体などに管理責任があるとしても、すべてに柵を設けるなど“完全な対策”をすることは物理的に困難です。こちらも、損害賠償請求をするのはハードルが高いと思います」(遠山氏)

なお、警察官や海上保安官の職務上の協力要請によって救助に参加し、なんらかの損害を負った場合は、それぞれ「警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律」「海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律」によって補償がなされることになっている。ただし危険を伴う救助業務の協力を民間人に要請するケースは非常にまれであり、少なくとも遠山氏が海上保安庁に奉職した約40年間でかかわったミッションの中では「一度もなかった」という。

「繰り返しになりますが、人工的に作られたプールと自然の海・川・湖では環境がまったく異なり、溺れてしまってからできることはほとんどありません。それは、泳力に自信がある人でも同じです。

『溺れたらどうするか』ではなく、『溺れないためにどうするか』を起点に考えることが一番の水難防止になることを、多くの方に自覚していただければと思います」(同前)

間もなく9月を迎えるが、まだまだ暑い日が続く中、これから水遊びに出掛ける人もいるかもしれない。「自分は大丈夫」という過信が大きな落とし穴であることを胸に、事前の備えに力を注ぐべきだろう。

- この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいて執筆しております。

関連ニュース

-

兵庫県・竹内元県議の“虚偽の事実”をネット上に流布した面々…「死者の名誉毀損」で問われるべき“法的責任”とは

2025年01月25日 09:28

-

中居正広氏の問題にみる「示談」の根本的誤解…「中居氏の示談には意味がある」と刑事弁護士が語る理由

2025年01月24日 19:01

-

大学入試直前に突然「予備校が倒産・閉鎖」…受験生は“法的責任”を「誰に、どうやって」追及できるのか【弁護士解説】

2025年01月23日 10:27