孤独死「8割が65歳以上」高齢社会の現実…“現場”に遭遇した時、どんな対処をすればいいのか?

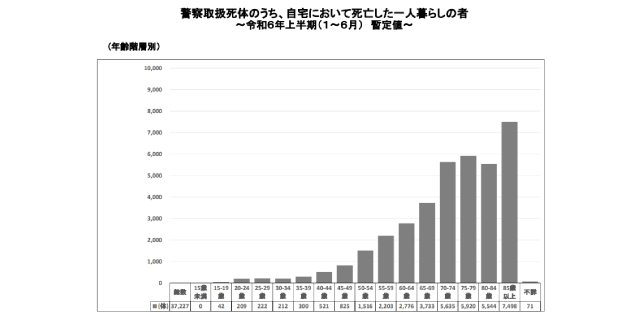

自宅で死亡した一人暮らしの人が、今年上半期(1~6月)に全国で計3万7227人(暫定値)いたことがわかった。警察庁が発表(8月28日)した。このうち、65歳以上が全体の約8割を占め、2万8330人だった。

死者数を年代別に見ると、80代以上が最も多く1万3042人。10代以下42人、20代431人、30代512人、40代1346人、50代3719人、60代6509人、70代1万1555人と、年代に比例し、多かった。

死亡推定日から警察が把握するまでの日数では、1日以内が1万4775人で最も多く、次いで2~3日が7380人、4~7日が4636人だった。31日~90日も2927人で全体の1割におよんだ。

高齢化は今後も続くことから、こうした孤独死の数も増え続けるとみられる。

第一発見者で多いのは「職業上の関係者」

孤独死の現状を定期的にレポートで発表している日本少額短期保険協会は、その定義を「自宅内で死亡した事実が死後判明に至った一人暮らしの人」としている。この状況からも、発見者が家族以外であるケースも少なくないと想定される。

同協会の「孤独死現状レポート」(24年1月)によれば、第一発見者で最も多いのは「職業上の関係者」で51%、続くのが近親者で37.1%だった。

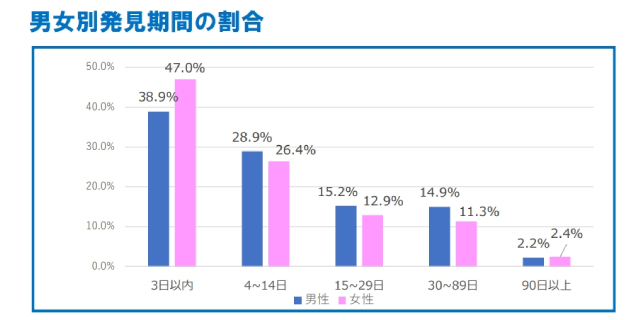

また、発見までの日数は、最多が3日以内で39.1%。平均では18日。男女比でみると、女性の方が発見されやすい傾向になっている。

もしも孤独死の現場に直面した際の対応

もしも、近隣で「孤独死」の現場に直面したらどう対処すればいいのか。法的手続きも含め、その対応イメージを賃貸物件における死亡や相続との関係にも詳しい辻󠄀本奈保弁護士に聞いた。

「明らかに亡くなっている方を発見した人は、まず警察に通報することになります。通報を受けると警察は現場検証を行い、事件性の有無、死因や死亡時刻等を調査。死亡が確認されると遺体は葬儀社や自治体に引き取られます。遺族がいない、あるいは引き取りを拒否した場合は『無縁遺体』となり、自治体が費用を負担し、火葬等を行います」

亡くなられた方が、全体の8割を占める65歳以上の高齢者だった場合、たとえ遺族がいたとしても疎遠になっている可能性も考えられる。そこで気になるのが財産の相続だ。

「警察の身元確認で身元が判明し、相続人がいる場合、財産があれば相続手続きが必要になります。それまでの関係性や財産の状況によって、相続人全員が相続放棄することも考えられます。その場合、相続財産清算人が相続財産を管理・清算し国庫に帰属させる役割を担います」(辻󠄀本弁護士)

遺言書があればその内容に従い、財産が分割されるが、ない場合は法律に基づき、相続人による遺産分割協議を経て、財産が分割される。相続人全員が相続を放棄した場合は、相続財産清算人が財産を清算することになる。

ちなみに、孤独死した場所が賃貸物件だった場合、全面改装するようなケースでは原状回復にかかる負担が大きく、その後の物件価値も大幅に下落する。そうした“損害”を誰が賠償するのか。

裁判例では、基本的にはオーナー負担とされ、原則、賃借人の保証人、相続人に損害賠償義務はないとなっている。

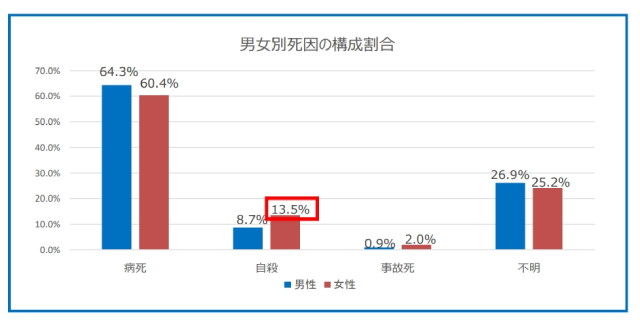

なお、前出の調査によれば、孤独死の死因で最多は病死で63.2%、次いで不明26.3%、自殺9.4%と続く。

21年6月発表の同リポートでは発見原因も調査している。それによると最も多いのは「音信不通、訪問」で56.1%。続くのは「異臭、居室の異常」で25.1%。家賃滞納や郵便物の滞留はそれぞれ1割未満だった。

孤独死を防ぐ方法はあるのか

発見までの日数の最多は「3日以内」だったものの、平均では18日もかかっている。こうした状況は、近隣とのコミュニケーションが密になれば、より早期の発見につながる。そもそも孤独死の原因となる孤立を回避できる。

そこで、自治体が地域住民による見守り活動を推進したり、セキュリティの延長で警備会社が高齢者等の見守りサービスを行っている事例もみられる。

生きがいを見出すというアプローチで、高齢者が自ら能動的に孤立を予防するアクションもある。その対象として、じわじわと注目度が高まっているのが、「遺贈寄付」という仕組みだ。

遺贈寄付とは、遺言や信託を使って自分が亡くなったときに残った財産から寄付すること。人生の終わりのための活動、いわば終活の一環だ。

「親族と疎遠になっている高齢者の方が、ご自分の納得する形で財産を活用する選択肢として、遺贈寄付は親和性が高いと考えています。その理由は社会に恩送りをしたいといった想いを実現できること。老老相続で高齢者に固定化された資金を生きたお金に換えられることなどです。寄付先は自分が望む団体・組織になりますから、財産の使い道として納得感も高いと思います」

こう解説するのは、「遺贈寄附推進機構」代表の齋藤弘道氏だ。寄付というと、潤沢な資産を保有する人に限定のものと思われているが、「大きな誤解です」と同氏は力を込める。

「遺贈寄付というと、『私にはそんなお金はない』と多くの人が言います。実はこうした考えは寄付にありがちな思い違いなんです。ほんの少しでも大丈夫ですし、そもそも寄付するのは亡くなった後ですから、生前に金銭的な負担はないんです」

金額の問題よりも大事なことは、生きる力につながることと齋藤氏。「自分の想いが、寄付という形で生前から応援している組織に伝わることで、生きがいにもつながっていくんです。組織の側も寄付してくれた人に対して深く感謝してくれますから、社会とのつながりを実感できるようです」

高齢になり、ひとりで暮らしているというとネガティブに捉えられがちだ。だが、その背景にはさまざまな事情があり、それぞれが自分の価値観や尺度のなかで精一杯生きている。問題はそうした個々が、何かのきっかけで社会と断絶された時だ。

そうした時、個人でできることには限界がある。そこで頼りになるのが、自治体や地域のコミュニティだ。

仕組みとして、見回り等の体制が整備されていれば、“センサー”として機能し、最期の発見も穏やかにできるかもしれない。第三者として、そうした場面に接したとき、どんな対応をすればいいのかを知っていれば、及び腰にならず、慌てることもないだろう。

日本社会に否応なく迫る高齢化。これをネガティブな将来としないために、やれることはいくらでもある。どんなことでも一歩を踏み出すことが、他人のためになり、そして自分のためにもなる。

----------------------------------------------------------------------------------------------------

齋藤 弘道(さいとう・ひろみち)

遺贈寄附推進機構 代表取締役、全国レガシーギフト協会 理事

信託銀行にて1500件以上の相続トラブルと1万件以上の遺言の受託審査に対応。遺贈寄付の希望者の意思が実現されない課題を解決するため、2014年に弁護士・税理士らとともに勉強会を立ち上げた(後の「全国レガシーギフト協会」)。2018年に遺贈寄附推進機構株式会社を設立。日本初の「遺言代用信託による寄付」を金融機関と共同開発。

- この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいて執筆しております。

おすすめ記事