中国産「シャインマスカット」で損失100億円…日本独自の品種“無断”海外流出は止められない?

これから本格的な旬(8月~10月)を迎えるシャインマスカット。種なしで皮ごと食べられ、糖度15%以上というこのぶどう種に魅了される人も多い。2006年の品種登録以来、瞬く間に人気となったシャインマスカットは農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)の果樹研究所(当時)によって開発された日本独自の品種(国内育成品種)である。

シャインマスカットが広く受け入れられた要因として、開発を担った農研機構の担当者は、「消費者ニーズを満たす高品質の果実(種なし、大粒で、マスカット香を有し、かみ切りやすい肉質で良食味、皮ごと食べられる)」と「既存の主要品種『巨峰』や『ピオーネ』と明確に外観や食味が異なり、新しさが感じられる」点をあげる。

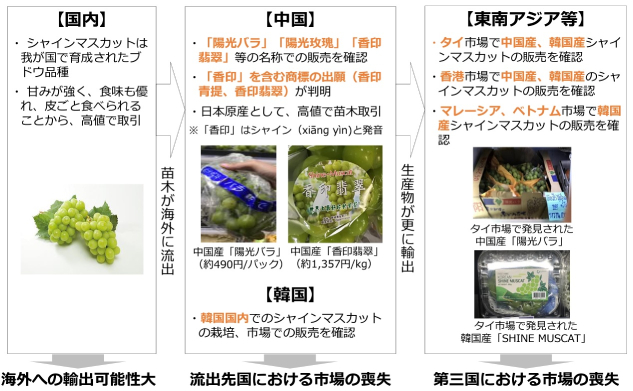

そのおいしさで日本の食卓に定着した一方、同種の“海外流失”が問題となってきた。

シャインマスカット以外の日本産農作物「無断」持ち出し例も

農林水産省の調査(2020年)によれば、現在中国本土で生産されているシャインマスカットは、日本の栽培面積の約30倍にも相当する生産量があり、品種育成者が得られるはずの「許諾料換算」で、少なくとも年間100億円の損失が発生、それはさらに拡大傾向にあるという。

2021年4月の種苗法(しゅびょうほう)改正で、国内の農作物の新品種に海外への持ち出し制限がなされたが、中国産の同種はそれ以前の2016年頃から無断に持ち出され生産されたものだ。中国産シャインマスカットの他にも、韓国ではいちごの品種である「紅ほっぺ」、オーストラリアではサクランボ品種「紅秀峰」などの日本独自品種の海外での栽培が確認されているという。

開発にかけられた「時間」と「手間」は計り知れない

シャインマスカットは実は生産者にとってもメリットが多い。前出の農研機構は、以下の点において「栽培のしやすさ」があると説明する。

- 「種なし果実生産」が容易

- 技術習得しやすい「短梢栽培」が可能

- 赤や黒色のブドウで必要な「着色管理」が不要

- 「裂果」しにくい

- 中程度の「耐病性」、「収量性」が高い

- 「脱粒」し難く、「貯蔵性」、「流通性」が良い

ただ、これら生産者にとってのメリットが、皮肉にも海外での生産が容易となった側面もあるだろう。

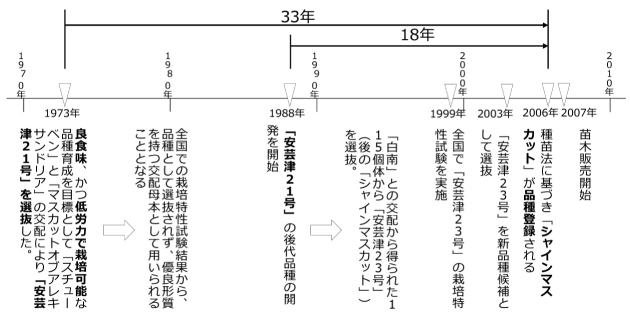

シャインマスカットは品種登録まで親系統の「安芸津21号」の選抜から33年、「安芸津21号」の交配試験開始から18年の長きに渡る開発期間を要している。さらに、この18年だけでも、13人の研究者が品種開発に携わっている。言うまでもなく計り知れないほどの時間と手間がかけられて誕生したものだ。

改正種苗法前に、無許可で流出した外国産シャインマスカットの現状について、農研機構は次のようにコメントしている。

「農研機構は国立研究開発法人として、優れた新品種を育成して日本国内に普及させ、我が国農業の発展に貢献することを目的として、長い期間と多くの労力をかけて、シャインマスカットを育成しました。意図しない海外流出について誠に遺憾です」

改正種苗法の「実効性」は十分にあるが…

これまでの日本独自品種の海外流出に対応すべく、施行されたのが前出の改正種苗法だ(2022年4月1日に完全施行)。

日本の農産物を育成している人が「品種登録」することにより、承諾なく勝手に持ち出したり、育てたりすることを防止するもの。当然、手続きなしに「品種登録」された果物などを勝手に海外へ持ち出すことも禁止となった。

改正案が議論されていた当時、著名人が「反対」の意志をSNSで表明、「既存品種が大企業などに勝手に品種登録され、個人での栽培が許されなくなる」など若干の“誤解”も広まった法律でもある。

改正種苗法のポイント、その実行性などについて、公益社団法人日本農業法人協会および全国農業協同組合連合会の顧問弁護士で、各農協の職員・組合員向けセミナーなどの講師もつとめる菅原清暁弁護士に聞いた。

改正種苗法以後について、シャインマスカットなどの日本独自品種の海外流出防止策としての実効性を感じられているでしょうか

菅原弁護士: 改正種苗法では、意図せぬ権利侵害を防ぐ観点から、登録品種について、指定国以外への種苗の持ち出しを制限することができるようになりました。また、「登録品種の種苗を業として譲渡又はその広告などをする者」に対して、海外への持ち出し制限がある種苗については、その旨の表示を種苗またはその包装に付することを義務付けて、その実効性が担保されています。

このため、種苗への海外流出が見過ごされてきた「改正法施行前」と比べれば、海外流出防止策として一定程度の実効性は十分にあるものと考えられます。

ただ、施行(令和3年4月1日)後、それほど期間が経過しておらず、今回の改正法により違法な海外流出を水際で取り締まることができたという事例も必ずしもあるわけではないようです。

したがって現状では、改正法の実効性を十分感じられている種苗メーカー等育成者権者は多くはないようです。

農家が栽培を続けるために自家採取が禁止され、「毎年、企業から種子を買わなければならなくなることが問題」という意見があるようですが、現状、JA傘下をはじめとする農家の皆さまの多くはどのように捉えられているのでしょう

菅原弁護士: 種苗法改正により、従前「自家採取」をしていた生産者の方にとっては、少なからず一定程度の影響はあったものと思われます。ただ、「種農家」と「栽培農家」は比較的分業されており、自家採取をしていた生産者は限定的だったようです。

また、都道府県の登録品種についても、生産者の経済的負担への配慮から、各都道府県は、「許諾料は求めない」としているようです。

このような状況もあり、お話を伺う限り、多くのJAさまや生産者さまは、改正種苗法による影響は「ほとんど感じられていない」とのことでした。

また、私が開催している農業関連のセミナーなどでも、改正前は、改正種苗法の影響を「懸念」するご相談をいただくことがよくありましたが、改正後、そのようなお話を伺うことは全くなくなりました。

「品種登録」で得られるメリット

品種の権利侵害などがあった場合、農家はどのような対策をすることが有効でしょう。また、それら手続きの「手間」などとその後の「効果」を比較して農家にとって負担はないのでしょうか

菅原弁護士: 権利侵害に対しては、「示談交渉」「ADR」「訴訟」といった手続きによって、「差止請求」「予防請求」「廃棄請求」「損害賠償請求」「信用回復措置請求」がそれぞれ可能です。

しかし、これらの「育成者権」に基づく請求を行うにあたっては、事前に種苗の『品種登録』をする必要があります。

また、これまで「侵害品」と疑われる品種があったとしても、侵害品であると調査する必要がありました。しかし、令和2年に成立した改正種苗法は、「判定制度」を設けています。判定制度とは、農林水産大臣に、侵害疑義品とされたものが特性による明確に区別されるか否かについて判定を求めることができる制度です。これにより、育成者権の負担が大幅に軽減されることが予想されます。

一方で、これらの手続きについて、育成者権者が被る負担としては、金銭的なものや手間が考えられます。

まず、①「品種登録」にあたって手数料や弁理士への依頼費用が発生し、審査期間もかかります。②品種登録が認められるためには、いくつかの要件があり、これらを満たす必要があります。

また、③侵害品であると疑われる品種については、判定制度による手続きにより調査を行うことは可能ですが、実費相当額は支払う必要があります。さらに、④判定制度による結果は「法的拘束力がなく」、比較栽培によって「結果が覆る」可能性もあります。

加えて、⑤訴訟手続きを行う場合には、審議が複雑になり、1年以上の長期間に及ぶことが多いです。

しかしながら、これらの費用と手間に比較して得られるメリットも大きく、これらの育成権者としての手続きを講ずる選択肢は十分に考えられます。

そもそも、「品種登録」をしなければ育成者権者であるといえないため、たとえ侵害品を作られたとしても泣き寝入りするしかありません。また、品種登録をすることで商品がブランド化され、農家の所得向上も見込めます。そのため、品種登録によるメリットは大きいです。

また、損害賠償請求訴訟においても、種苗法には損害額の推定規定を用いるなど育成者権者の立証の負担に配慮した規定もあり、一定程度の損害の賠償は見込めます。

以上のとおり、改正種苗法により「育成権者の負担」は減りつつあるものの、依然として大きいというのが現状です。しかし、品種登録によるメリットも大きいので、権利保護手続きを行うことは十分検討に値するでしょう。

改正法以前に海外流出した種子については、何らかの法的対抗措置をとることは不可能なのでしょうか

菅原弁護士: いったん海外流出した種子については、改正前後を問わず、残念ながら、何らかの法的対抗措置を講じることは難しいと考えられます。このため、海外での無断栽培を防ぐためには、「外国において品種登録」するしかありません。

海外流出阻止に向けた本格的な動きも

改正種苗法以降、少しずつではあるが、国産品種の状況は整備されつつあるようだ。しかし、いったん海外流出したものに関して、権利を争うことは現実的ではないという現状である。

この7月に農林水産省は、「国内外で権利侵害の監視」や「海外でのライセンス運用」などを品種の開発者(育成権者)に代わり手掛ける専門家をたて、知的財産権を管理・保護する専門機関の来年度中の設立を検討していることを公表した。これ以上の日本独自の品種流出を阻止するため、改正種苗法を現実的に補充する動きも本格的に出ている。

- この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいて執筆しております。