キャベツの値上がり「年金生活者」「生活保護者」の健康にも影響…“経済的・精神的に追いつめられている”深刻な実態とは

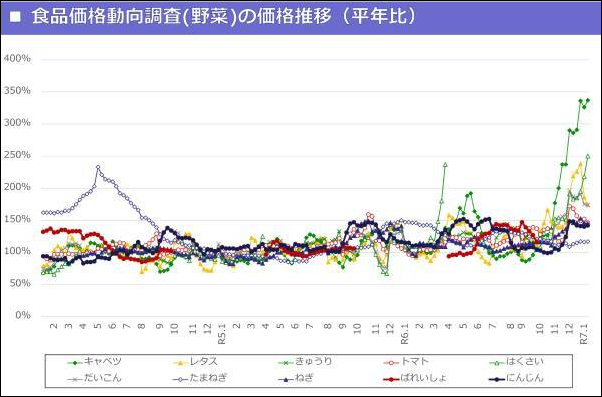

昨年から続く野菜の高騰は、まだ終わらない。キャベツは平年の3倍の値段で売られており、白菜や大根も値上がりが激しい。また、米やチョコレート、その他の食料品、そして光熱費にも高騰が起こっている。

政府はガス・電気料金の補助を1月から再開するなどの対策を行っており、民間企業の平均給与も3年連続で増加しているが、急激な物価上昇には追いつかない状況だ。

そして、食料品の高騰は、年金や生活保護で暮らす人々を直撃している。

「エンゲル係数」も平年より増加

21日に農林水産省が発表した食料品価格動向の調査結果によると、キャベツの全国平均価格は1キロあたり553円で平年比337%、白菜は1キロあたり360円で平年比250%、大根も1キロあたり282円で平年比174%だった。値上がりはネギやニンジン、レタスやトマトにも及んでいる。

野菜の価格高騰の原因としては、夏の高温による野菜の生育不良や収量低下、ガソリン価格など輸送費の上昇が指摘されている。その背景には温暖化に伴う異常気象やロシアのウクライナ侵略による原油価格の高騰など、世界的な問題が存在する。

総務省が今月10日に発表した家計調査によると、昨年11月の時点で、食料費が家計の消費支出に占める割合を示す「エンゲル係数」の全国平均値(2人以上の世帯)は28.8%であり、前年同月から0.4%の増加となった。12月の調査結果はまだ発表されていないが、食料品の高騰を受けてさらに上がっていると予想される。

年金は3年連続で増額だが…実質的には「引き下げ」

健康な生活に、野菜は欠かせない。しかし、年金で生活する高齢者は「値上がりしたキャベツや白菜などの購入を差し控え、野菜を食べる量が減少している」と全日本年金者組合書記長の木田保男氏は指摘する。

「その結果、便秘が続き、疲れやすくなります。肌荒れも起こり、免疫力が低下するのではないか、生活習慣病の要因になるのではないのか、と不安になります」(木田氏)

24日、厚労省は2025年度の公的年金の支給額を24年度比で1.9%引き上げると発表した。一昨年と昨年に続く、3年連続の増額だ。

しかし、年金財政の改善のために年金額の伸びを抑える「マクロ経済スライド」も3年連続で発動するため、増加率は賃金の伸びを0.4%下回ることになる。

木田氏は、23年度からの年金額引き上げは物価上昇率に追いついておらず、実質的には引き下げが続いていると指摘する。

「2025年度には年金改正が予定されていますが、この『改正』では、現在の受給者の年金を引き上げることはまったく議論されていません」(木田氏)

全日本年金者組合は、マクロ経済スライドを廃止し、年金積立金(約290兆円)の株式配当や債券利息などを利用することで物価を上回る年金引き上げを実現するよう、署名や宣伝などの取り組みを通じて政府に要望している。

米を買うことすら難しい生活保護

生活保護制度における受給金額は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定した憲法25条の理念に基づく「最低生活費」が基準となっている。

具体的な金額は世帯人数などによって変わってくるが、基本的には、生活保護費は給与のように増加することがなく、据え置きだ。そのため、物価高騰の影響は大きい。

東京都内で生活困窮者の支援活動を行う一般社団法人「つくろい東京ファンド」スタッフの小林美穂子氏は「生活保護費はすでに『健康で文化的』からは程遠く、『最低限度』のレベルもどんどん下がっているように感じています」と語る。

「果物は高級品で、買えてもバナナくらいでした。最近では野菜の値上がりによって、買えるものがさらに限られています。

物価が高騰する前から生活保護費はあまりにギリギリで、生活保護利用者の方々は、栄養バランスを考えた食事をとることは難しかったと思います。

節約のために1日1食で過ごす方、安売りのカップラーメンを買う方、弁当のタイムセールを待つ方が多くおられます。パンや米などの炭水化物が主であり、『健康で文化的』どころか、空腹を満たすためだけの食事になってる方がほとんどです。

その『空腹を満たすため』のお米すら値上がりし、利用者は経済的・精神的に追いつめられています」(小林氏)

「健康で文化的な最低限度の生活」は守られているか

小林氏が知る限りでも、昨年11月から今年1月にかけて、3名の生活保護利用者が亡くなった。どの人も持病があったが、生活保護費の低さのために、健康な食生活ができていなかった可能性が高いという。

「うち2名は、まだ50代でした。生活保護利用者の多くは、冷暖房の使用も控えます。そのことが、持病のある彼らの寿命を縮めてしまったのではないかと、心を痛めています」(小林氏)

昨年12月25日、厚労省は生活保護のうち食費や光熱費などの日常の生活費に充てられる「生活扶助」について、2025年度からの2年間、上乗せすることを決定した。しかし、1人あたり月500円の増額にすぎない。

同月、「つくろい東京ファンド」や「いのちのとりで裁判全国アクション」を含む複数の団体が合同で緊急声明「500円(0.7%)ではスズメの涙だ!ケチ臭いことはやめて、13%以上の大幅な生活扶助基準の引き上げを!」を発表した。

物価の高騰に合わせて生活保護基準を上げ、憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を守ることは国の役目である、と小林氏は語る。

「必要な増額は、500円などというものではありません。また、生活保護費の増額と同時に最低賃金の底上げも行い、物価高騰のなかでも人々が困窮しない生活が成立するよう、大急ぎで対応する必要があります。

国や自治体には、拡大する貧困について『自助』や『共助』で済まそうとせず、生活保護制度の利用を促す広報を積極的に行ってほしいです」(小林氏)

- この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいて執筆しております。

関連ニュース

-

エアコン代も「自己責任」で… 生活保護受給者の“生命”脅かしかねない「行政の対応」生む“厚労省通達”の内容とは【行政書士解説】

2025年02月16日 09:28

-

「おむつを替える回数を少なく」「粉ミルクを薄くして飲ませる」 生活状況調査「貧困家庭における“乳幼児”の子育て」実態が明らかに

2025年02月12日 17:56

-

生活保護基準“引き下げ”のため政府が「物価偽装・統計不正」? 行政裁判で「国の敗訴」が相次いでいる理由【行政書士解説】

2025年02月09日 08:57